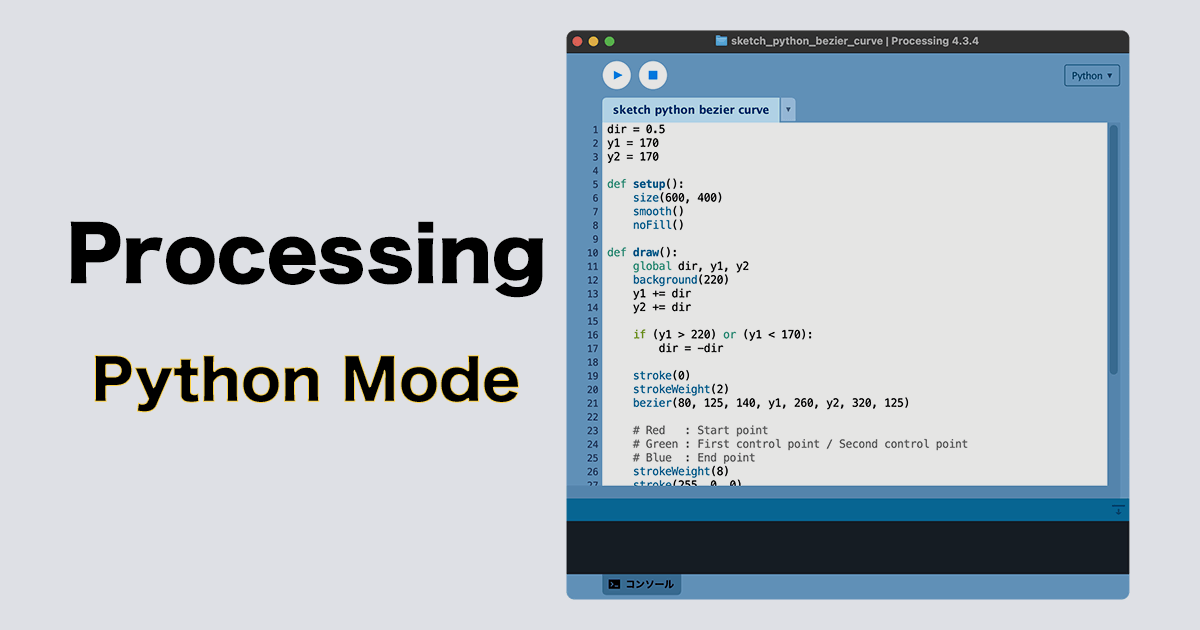

ProcessingのPythonモード(Processing.py)の使い方

デジタルアート作品やビジュアルデザインを作成できるProcessing。

Processingでは、Pythonモード(Processing.py)で、Pythonを使用してプログラムを書いていくことができます。

ProcessingをPythonモードで書くメリットとしては、ライブラリという拡張機能が多く備わっていることや、様々な分野で活用できることが挙げられます。

Pythonは、データ分析や機械学習、Web開発、科学技術計算など、幅広い分野で利用されている汎用プログラミング言語です。

Processing.pyを使うことで、これらの分野で培われた豊富なライブラリやツールをProcessingのスケッチ内で活用できたりします。

その他にも、既存のPythonプロジェクトやコードの一部をProcessingのビジュアル表現に取り入れたり、逆にProcessingで作成したビジュアル要素をPythonの他のアプリケーションに組み込んだりすることが容易になります。

また、Pythonモードでは「;」(セミコロン)や「{}」(波括弧)などが省略可能で、簡潔にコードを書くことができ、その学習の容易さから、プログラミング初心者でも比較的簡単に始められます。

将来的なスキルアップとしても、Pythonプログラミングを学んでおくといいでしょう。

ここでは、ProcessingのPythonモード(Processing.py)でPythonを使用する方法についてご紹介します。

Pythonモードの利用

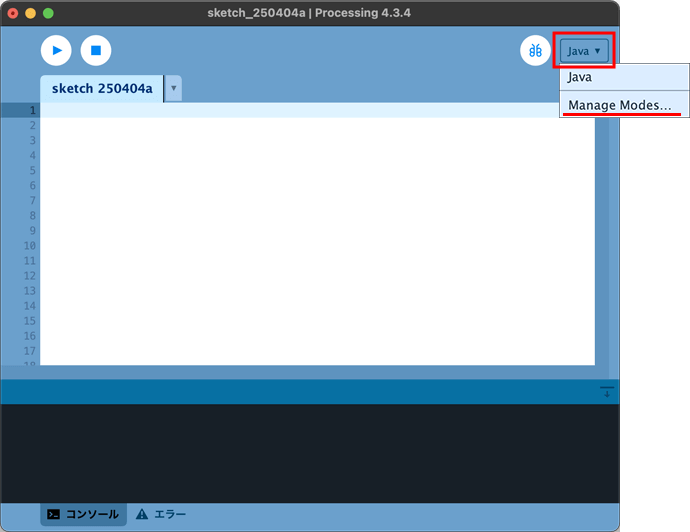

Processingのモード設定は、デフォルトで「Java」となっています。

モード設定を選択して、「Manage Modes…」からモードのインストールを行います。

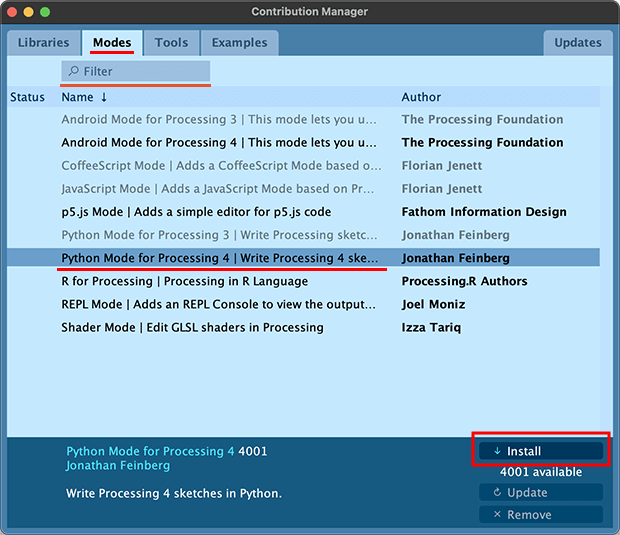

Contribution Managerの画面のModesのタブにて、ご利用のProcessingのバージョンに合わせて「Python Mode for Processing」を選択してインストールします。(サンプルでは、Python Mode for Processing 4)

※検索窓からPythonと検索して探すこともできます。

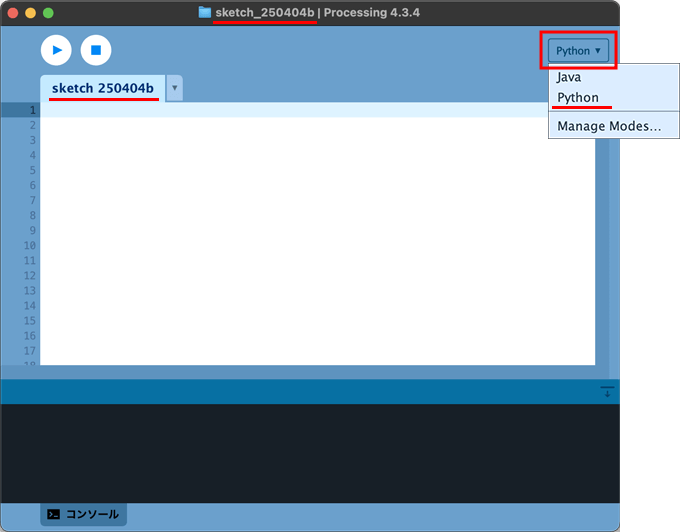

Pythonモードのインストールが完了しましたら、モード設定からPythonを選択することができ、Pythonを使ってプログラムを書いていくことができるようになります。

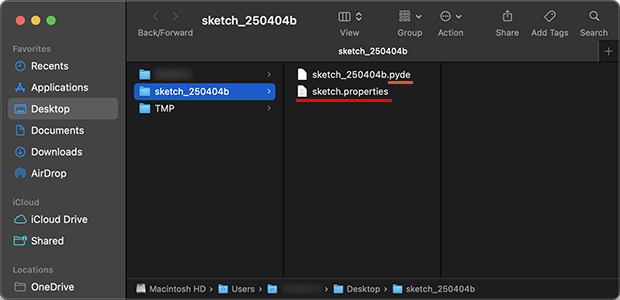

Pythonモードのスケッチファイルの拡張子は「.pyde」となります。

また、スケッチファイルと一緒に、「sketch.properties」というファイルが同じディレクトリに作成されます。

sketch.propertiesはスケッチの設定ファイルで、モードの設定などが記述されています。

ちなみに、このファイルがないとpydeファイルが起動しないので、間違って削除しないようにしてください。

Pythonモードの動作確認

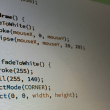

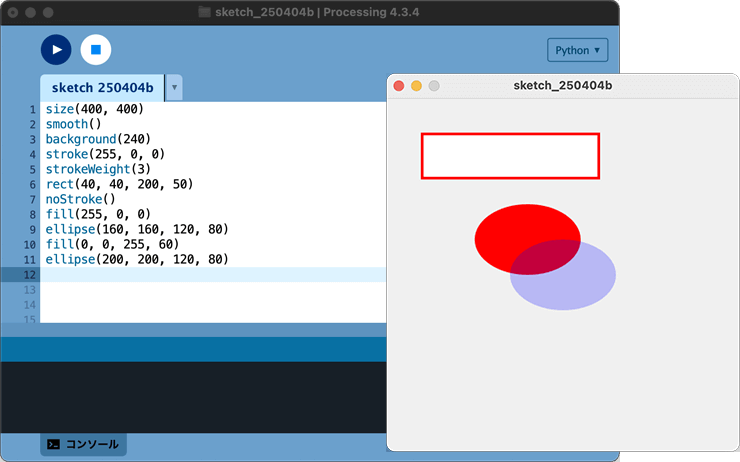

Processingの基本的な組み込み関数 (built-in function) の動作を確認してみます。

Pythonですので、セミコロンを文末につけなくても実行できます。

ブロックスコープを持つ関数を記述する場合は、行頭に「def」と入力して実行します。

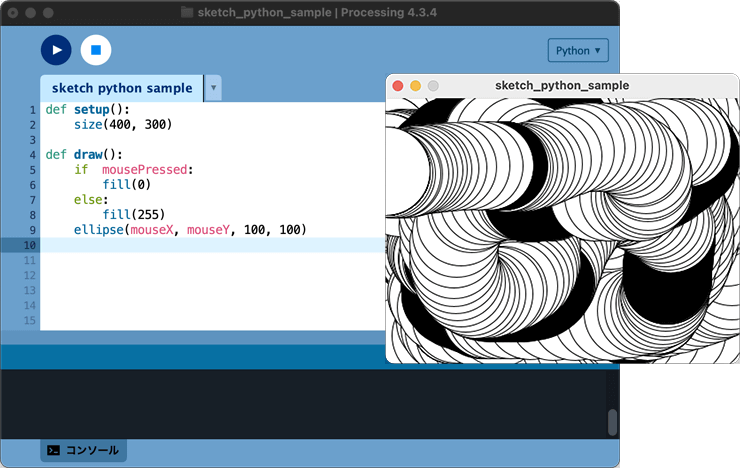

以下、setup関数やdraw関数の例です。

インデント(行頭の空白、字下げ)でのブロックの表現は、Pythonの基本的な記法となります。

また、ユーザー定義関数でも、Pythonでは型指定は必要ないので、def文で関数を定義してdefで関数を呼び出します。

さいごに

Processingの拡張機能として、Python実行モードを準備することで、Pythonを使用してプログラムを書いていくことができます。

汎用性の高いPythonということもあり、様々な分野でデジタルアートやビジュアルデザインを活用できることでしょう。